CATEGORY:お祭・行事

2009年04月26日

稲荷祭・伏見稲荷大社

稲荷祭が始まった。

4月19日がおいで(神幸祭)、5月3日がおかえり(還幸祭)。

2週間、油小路札ノ辻の御旅所に五社の神輿が駐輿する。

下之社は鳳凰を戴く六角神輿で、他の四社(上之社・中之社・四之大神・田中社)は千木型神輿。

稲荷祭はもともと、神輿の他に、たくさんの行列が出ていた。

戦前の一時期、山車(だし)も出ていた程、盛大なものであった。

それが、第二次大戦後、急速に規模を縮小していく。

敗戦後の動乱期、国民全てが生きていくのに必死だったこの時代、

どこの祭も規模の縮小や中止を余儀なくされたが、稲荷祭も例外ではなかった。

また、稲荷祭には他の祭にはない、特別の事情もあった。

それは、神社と氏子区域が離れているということであった。

(当のお稲荷さんは、藤森神社の氏子区域にある)

一般的に、神社は氏子区域の中にあって、その周りを神輿は巡幸する。

それが、稲荷祭の場合は、氏子区域に入るまで長い道程を御幸してきて、

それから広大な氏子区域を巡幸するのである。

稲荷祭がトラック巡幸になっていったのもうなずける。

氏子が祭に対して持つ意識や物理的な事情を考えると、

神輿以外の行列が小さくなるのも、至極当たり前の状況だったのかもしれない。

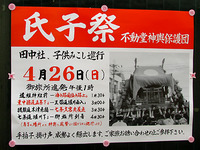

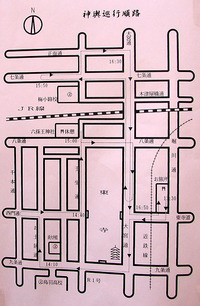

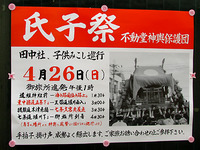

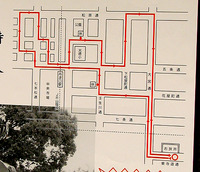

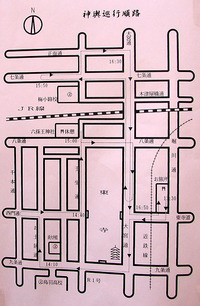

御旅所に駐輿期間中の中日の日曜日(今年ならこの26日)、

氏子祭として、旧村毎に神輿巡幸が行われる。

五社とも、御旅所を午後1時発御の予定。

担ぐ神輿は旧村毎に決まっていて、

担ぐ神輿は旧村毎に決まっていて、

それぞれで駕輿丁を勤める。

不動堂なら「田中社」

西九条なら「中之社」

塩小路・中堂寺なら「下之社」

東九条なら「上之社」

東寺・八条なら「四之大神」

といった感じ。

御旅所の能楽堂では、中堂寺六斎が4月29日に奉納される。

二人で演じるお獅子が、将棋盤を三段積んだ上で逆立ちしたり、

アクロバティックは芸能が観ることができる。

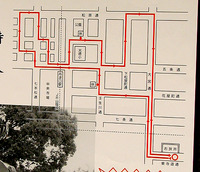

◆御旅所・所在地

4月19日がおいで(神幸祭)、5月3日がおかえり(還幸祭)。

2週間、油小路札ノ辻の御旅所に五社の神輿が駐輿する。

下之社は鳳凰を戴く六角神輿で、他の四社(上之社・中之社・四之大神・田中社)は千木型神輿。

田中社

中之社

下之社

上之社

四之大神

稲荷祭はもともと、神輿の他に、たくさんの行列が出ていた。

戦前の一時期、山車(だし)も出ていた程、盛大なものであった。

それが、第二次大戦後、急速に規模を縮小していく。

敗戦後の動乱期、国民全てが生きていくのに必死だったこの時代、

どこの祭も規模の縮小や中止を余儀なくされたが、稲荷祭も例外ではなかった。

また、稲荷祭には他の祭にはない、特別の事情もあった。

それは、神社と氏子区域が離れているということであった。

(当のお稲荷さんは、藤森神社の氏子区域にある)

一般的に、神社は氏子区域の中にあって、その周りを神輿は巡幸する。

それが、稲荷祭の場合は、氏子区域に入るまで長い道程を御幸してきて、

それから広大な氏子区域を巡幸するのである。

稲荷祭がトラック巡幸になっていったのもうなずける。

氏子が祭に対して持つ意識や物理的な事情を考えると、

神輿以外の行列が小さくなるのも、至極当たり前の状況だったのかもしれない。

御旅所に駐輿期間中の中日の日曜日(今年ならこの26日)、

氏子祭として、旧村毎に神輿巡幸が行われる。

五社とも、御旅所を午後1時発御の予定。

担ぐ神輿は旧村毎に決まっていて、

担ぐ神輿は旧村毎に決まっていて、それぞれで駕輿丁を勤める。

不動堂なら「田中社」

西九条なら「中之社」

塩小路・中堂寺なら「下之社」

東九条なら「上之社」

東寺・八条なら「四之大神」

といった感じ。

御旅所の能楽堂では、中堂寺六斎が4月29日に奉納される。

二人で演じるお獅子が、将棋盤を三段積んだ上で逆立ちしたり、

アクロバティックは芸能が観ることができる。

◆御旅所・所在地