CATEGORY:祇園祭2010

2010年07月16日

祇園祭2010・弓矢町武具飾り

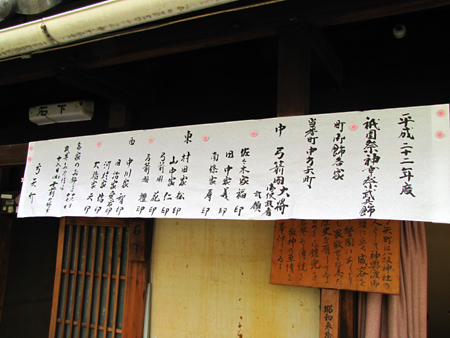

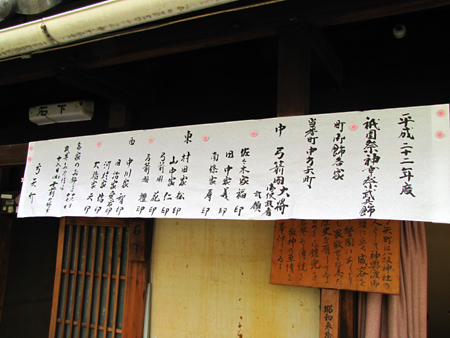

7月16・17日の2日間のみ、東山区松原通大和大路東入・弓矢町で武具飾りが行われている。

この鎧兜の武具飾りは、祇園祭の行事の一つである。

以前は、神輿・中御座(素盞鳴尊)の警護役として、

17日の神幸祭・24日の還幸祭の中御座巡幸列の先頭を、

弓矢町の方々が鎧兜を身に付けて歩いていた。

それが昭和49年を最後に中止となったが、その伝統を伝え残すために、

現在は武具飾りとして続けられている。

「金冠箱 弓箭町」と書かれている。

中央の大将印の鎧兜を身に付ける大将は、普段はこちらの金冠をかぶっている。

弓箭町の”箭”とは”矢”のことで、弓矢町のことである。

去年もお話を伺えた長老が今年もお目に掛かり、伺ったお話では、

この大将印は、中弓矢町・東弓矢町・西弓矢町の3ヶ町で年番で交替で務めていたらしい。

巡幸に供奉していた当時の話だが、甲冑を身にまとい出発したは良かったが、

宮川町まで差し掛かった時に大雨に見舞われ、あわてて引き返したこともあったようだ。

また、両脇の「御使武者印」は、やや小振りの鎧だが、当時は小学5~6年生が務めていたとのことであった。

松原通の宮川町東入から六波羅蜜寺西入までの間に、

何軒も店先や玄関座敷に、甲冑が飾り付けられていた。

この鎧兜の武具飾りは、祇園祭の行事の一つである。

以前は、神輿・中御座(素盞鳴尊)の警護役として、

17日の神幸祭・24日の還幸祭の中御座巡幸列の先頭を、

弓矢町の方々が鎧兜を身に付けて歩いていた。

それが昭和49年を最後に中止となったが、その伝統を伝え残すために、

現在は武具飾りとして続けられている。

「金冠箱 弓箭町」と書かれている。

中央の大将印の鎧兜を身に付ける大将は、普段はこちらの金冠をかぶっている。

弓箭町の”箭”とは”矢”のことで、弓矢町のことである。

去年もお話を伺えた長老が今年もお目に掛かり、伺ったお話では、

この大将印は、中弓矢町・東弓矢町・西弓矢町の3ヶ町で年番で交替で務めていたらしい。

巡幸に供奉していた当時の話だが、甲冑を身にまとい出発したは良かったが、

宮川町まで差し掛かった時に大雨に見舞われ、あわてて引き返したこともあったようだ。

また、両脇の「御使武者印」は、やや小振りの鎧だが、当時は小学5~6年生が務めていたとのことであった。

松原通の宮川町東入から六波羅蜜寺西入までの間に、

何軒も店先や玄関座敷に、甲冑が飾り付けられていた。

祇園祭2010・神幸祭 神輿渡御

祇園祭2010・神幸祭 久世駒形稚児

祇園祭2010・豊園御真榊建て

祇園祭2010・宵々山

祇園祭2010・御手洗井 井戸開き

祇園祭2010・四条麩屋町 斎竹建て

祇園祭2010・神幸祭 久世駒形稚児

祇園祭2010・豊園御真榊建て

祇園祭2010・宵々山

祇園祭2010・御手洗井 井戸開き

祇園祭2010・四条麩屋町 斎竹建て