CATEGORY:森下仁丹看板

2011年02月11日

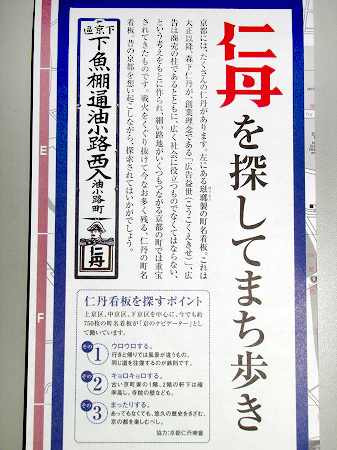

京都まち歩きマップ

京都市が作っている「京都まち歩きマップ」の最新版が、このほど発刊した。

”歩いて楽しいまち京都”を謳ったマップということで、

本で言うところの裏表紙に、森下仁丹株式会社が広告を入れたのだ。

といっても、商品拡販の広告ではなく、今回の復活仁丹町名表示板のプロジェクトのPRを兼ねている。

歩いて楽しい京都のまち。

仁丹町名表示板を探しながら、上ル下ル東入西入・・・・

寺社仏閣・名所旧跡ばかりの、よそ行きの京都でなくて、

思いっきり普段着の京都を覗いてみよう、というコンセプトなのだ。

ただし、このマップに仁丹町名表示板の設置場所が書いてあるわけではない。

あくまでも、仁丹町名表示板に出会うための”探すポイント”が書いてある。

そのコツを、私たち京都仁丹樂會で伝授させていただいてのだ。

是非、京都のディープな歩き方を、ゆっくりと楽しんで欲しい。

因みに、このマップの入手場所は、京都の各観光案内所など。

平成の復活・仁丹町名表示板 「船鉾町」を発見

船はし屋さんで、仁丹町名表示板!

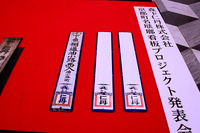

復活仁丹町名表示板・第一号 京都市役所に設置!

京都仁丹樂會ミーティング・仁丹木製表示板「本町十七丁目」

「京都町名琺瑯看板プロジェクト」始動

仁丹町名表示板に関係ありそうなシンポジウム。

船はし屋さんで、仁丹町名表示板!

復活仁丹町名表示板・第一号 京都市役所に設置!

京都仁丹樂會ミーティング・仁丹木製表示板「本町十七丁目」

「京都町名琺瑯看板プロジェクト」始動

仁丹町名表示板に関係ありそうなシンポジウム。

確かに、看板を探す時の自分は、うろうろ、きょろきょろでした。

もうひとつの、まったりもポイントですね。

何より楽しみながら街歩きすることが大事ですから!

今後、仁丹街看板の本とか続々出そうですね。

最初は、仁丹のある場所を地図上にマーキングしてはという提案もあったのですが、それは探す楽しみが半減してしまいます。

それに仁丹探しを始められた方々のやる気にも影響を与えてしまいますし、盗難も心配になります。

そこで、確立の高まる探し方のヒントを載せてはいかがでしょうか?となりました。

>確かに、看板を探す時の自分は、うろうろ、きょろきょろでした。

最初はこれに”じろじろ”も候補に挙がっていました。

類似品も多いので、凝視しなければなりませんものね。

でも、じろじろ、うろうろ、きょろきょろではいかにも挙動不審者に映ります。

実際、仁丹探しをしていてそんな不安を抱いた時に「不審者を見たら110番」なんて看板が目に入ると、ドキッ!としてしまいます。

さらに、季節を変えて探索するべしというのもありました。

冬になって木々の葉っぱが落ちないと見ることができないものもあるからです。

またまた、ショーウィンドウや家の中を覗くなんていうのも、、、

でも、このマップは京都へ来られる観光客を対象としていますので、そこまでコアにする必要はなく、あくまでも京都のまちをまったりと楽しんでもらい、仁丹は余禄ということであえて初心者コースとなった次第です。

このマップ、基本的なフォーマットは従来と変わっていないんですが、

こういった面が入ると、よそ行きの京都ばかりじゃない、

素顔の京都を楽しむツールにつかっていただけそうでしょ。

地元京都の人たちに手にとってもらえる機会が増えて、

仁丹町名表示板に対して、大切な京のまちに生きた文化財だと、

意識してもらえたらいいな、とも思います。

埋蔵仁丹町名表示板が、もっと出てくるきっかけにも、なってもほしいですね。

shimo-chanさんが書いてくれている様に、

候補の案は様々に出たのですが、

最終的には、誰にでも、ちょびっとから、興味を持ってもらえる様にと、易しい内容に決まりました。

地図ファンの方にも、無料でもらえるということでは、結構使える白地図になっていると思います。

見つけた仁丹町名表示板の場所にマークを入れながら歩いてみたくなりますよね。

それぞれに、楽しみ方を見つけて、京都の町をてくてく歩いて楽しんで欲しいと思います。

「仁丹街看板の本」、面白そうですが、なかなか書ける人がいないでしょうね。

ご存知と思いますが、水谷憲司氏による『京都・もう一つの町名史』というのがありますが、

あれでも、仁丹町名表示板の設置に関する全貌は明らかになっていません。

設置枚数にしても、どこがゴールなのか、誰も知らないということです。

また、仁丹町名表示板そのものの素性を解き明かしてはくれていません。

大元の、森下仁丹にも史料はなく、

私たちも一歩一歩、謎の深層に向かって、掘り進んでいる段階です。

仁丹町名表示板の面白さは、

その一枚一枚に書かれた町名にまつわる歴史を紐解く楽しみもあります。

また、記述された表記から、

近世から近代にかけて変わっていった京都の町の姿を、垣間見ることができる楽しみもあります。

さらに、近代に入ってからのことなのに、こんなにも分からないことだらけで、

それを見つける手がかりや事実を知る方が、まだ生きておられるという身近さも、楽しさの一つにあるかもしれないですね。

どうもみつからないですね。

京都駅の案内や御池のコーナーなど訪ねましたが、見当たりません。

すでに幻となったのか…、かも。

みつかりませんでしたか。

失礼しました。

そういうことでしたら、京都市役所1階の観光企画課に行っていただくのがいいかもしれません。

時間をみつけてトライしてみましょう。

ありがとうございます。