CATEGORY:森下仁丹看板

2008年04月05日

こそっと、仁丹看板発見!

こそっと、13枚目見つけました。

見ておくれやす。

あまり騒ぎません。

無くなると悲しいから…

本当に仁丹看板を愛する方たちに向けて発信いたします。

見ておくれやす。

あまり騒ぎません。

無くなると悲しいから…

本当に仁丹看板を愛する方たちに向けて発信いたします。

タグ :仁丹町名看板

平成の復活・仁丹町名表示板 「船鉾町」を発見

船はし屋さんで、仁丹町名表示板!

京都まち歩きマップ

復活仁丹町名表示板・第一号 京都市役所に設置!

京都仁丹樂會ミーティング・仁丹木製表示板「本町十七丁目」

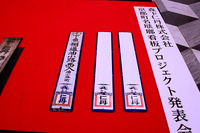

「京都町名琺瑯看板プロジェクト」始動

船はし屋さんで、仁丹町名表示板!

京都まち歩きマップ

復活仁丹町名表示板・第一号 京都市役所に設置!

京都仁丹樂會ミーティング・仁丹木製表示板「本町十七丁目」

「京都町名琺瑯看板プロジェクト」始動

でもほんと賢明なやりかた。

ひっそりと喜びます。

でもずんずんさんすごいわぁ。

もう出てこないかと思ってました。

静かに喜ばせていただきます。

こそっと喜んでいただきありがとうございます。

この13枚目で、やはりまだ見つかっていないのがあると思う気持ちが強くなりました。

またコツコツやってゆきましょ!

>c7さん

はじめまして。コメントありがとうございます。

今のこの時も急速に無くなっていっているのですが、

是非、町名表示板として活用され、生きた状態で残っていって欲しいものです。

町家の軒先から外されて、骨董のごとく飾られても、

まったく意味のない看板たちですから。

>idecchi_2006さん

ご無沙汰してます。

そうなんです、出てきちゃいました。

まだあるんですね。

どこかで、「ここにも居るよ」なんて、

聞こえない声をあげてる看板君がいるんでしょう。

木製がまだあったとは!まだまだ未知の街角文化財はそこここに眠っているんでしょうね。

私もこんな貴重なものにめぐり合いたいです!

毎度でございます。

こそっと見ていただきありがとうございます。

今回13枚目と書いとりますが、

この一年ほどの間に、その13の内の2枚が消えています。

家屋取り壊しとかではなく、その看板だけがです。

だからこそっと喜んでいただきありがとうございます。

きっとまだ、モジモジしながら、

「ここにも、居んねんけど…」と、聞こえない声を上げてるヤツが、

きっと、居てます。

やっぱすごい風格!!

前の道では子供がボール遊びをしていて。

仁丹将軍、子供たちをにこにこ見ていました。

そうなんです。

昔ながらの風景そのままに、

子供らがその脇の"ろうじ"やら、道端で遊んでるんですよ。

ゆりかもめさんの言うように、仁丹将軍は、その姿を静かに見守ってくれていますね。

ほんと、しみじみです・・・

それも京都のど真ん中

下京区上柳町。

烏丸から仏光寺に入り細い路地の中。

ここは仁丹町名表示板がごろごろある路地。

4年前宝の山を発見したような気持ちで

帰ったことを覚えています。

その仁丹看板の上にまだ木製看板があったとは!!

私も若かったんだなあと思います。

14枚目、早速拝んできました。

感動してます!

やっぱり、まだひっそりと佇んでいる木製看板が

いることを確信しましたよ。

ところで、実は感動もダブル感動をしてるんです。

というのも、ゆりかもめさん発見の14枚目の斜め南向かいの琺瑯仁丹ですが、

その下敷きになって、

明らかに木製と思われる看板を発見したのです。

最初、これの方を見つけて唸っていたんですが、

その数秒後、更なる感動の嵐だったです。

ゆりかもめさん、検分して下さい。

よろしくです。

またなんという展開でしょう!!

匂天神町の仁丹看板の下に

捜し求めていた15枚目の木製看板を

発見するなんて!!

ずんずんさん、さすがです。

4年前の写真にも木製看板うつっていました。

4年前の写真で検分するなんて。

やはり木製ですよね。

現状では、下の縁取りが欠落してしまっているんですが、

4年前はどんなコンディション状態だったんでしょうか?

4年前の写真で検分するなんて。

やはり木製ですよね。

現状では、下の縁取りが欠落してしまっているんです。

4年前はどんなコンディション状態だったんでしょうか?

追伸

この重ね張りの看板を見つけて思ったんですが、

琺瑯仁丹を貼りだした当時、当然木製はたくさん残っていたでしょう。

しかし、琺瑯仁丹はその木製に取って代わって、貼り付けられていったんでしょう、恐らく…。

耐候性をみた場合、広告看板としては、これはごく自然な流れだと思うのです。

基本的には、木製を剥がして、その代わりに琺瑯を貼り付ける、というのがパターンで、

気まぐれに木製を剥がさないで、そのまま琺瑯仁丹を貼り付けることを希望した家もあった。

それが今回の事例。

そんな推論を立ててみました。

後年になってから、わざわざ木製の上に琺瑯を貼り付けるというのは、

考えづらいですからね。是非確認したいのは、この2枚が同じ表記なのかです。

長い追伸でした。

実は昨日大阪の仁丹町名表示板の

写真を撮りにいって表示板の下に大阪府の許可書が残っていました。

そこには許可番号、許可月日、寄贈者管理者が書かれていました。

管理者には、森下仁丹株式会社中村政之助と書かれていました。

それからみても表示板を張っている家は大切な預かり物という感覚で張り続けてくれていたように思います。

大阪の仁丹町名表示板4枚のうち3枚まで許可書の鉄片がついていました。1枚は張りなおされていたためなくなっていました。

京阪電車の売店で仁丹(360円だったかな)を思わず買っている自分を発見。

気分すっきり、生薬の効きめ。

ゆりかもめさん、いつも書き込みを拝見しています。ずんずんさんもゆりかもめさんも、何という直感と観察力でしょう!さすがとしかいえません。

ずんずんさんが重ね張りの看板とおっしゃっているやつは、おそらく、以前に見かけたとき「下の板が木製看板だったらいいのにな」と思っていたブツかも。やはりそうなのでしょうか。おまけにその近所に木製もあるんですね。早速確かめに行きたいです。

これって戦後ですよね。大阪の住所表記が変わったにしてももう少し残っていてもいいと思うんですが。4枚(確認済み)

そこへいくと京都はなんと80年もたっているのに770枚(確認済み)も残っているんです。

なぜ、京都はこんなに残って、大阪は少ないのか。これは文化の違いでしょうか?

ところで、琺瑯製と木製とは縦の長さがほぼ同じと言うことになりますね。琺瑯制は縦95cmありますから、木製も同じ95cmということになります。ここまで考えてふと思い当たったのですが、これって、京間の半間サイズですよね。現在は一間と言えば182cm、半間はその半分の91cmが一般的です。畳1枚の縦と横ですね。でも、京間は一間が約190cm、半間がその半分の95cmとなります。建築のモジュールとなる寸法であり、家屋にしっくりと納まるようにと、当時としては一般的だったであろう京間モジュールで看板は製作されていたのでしょうか?それとも、ただの偶然かな?

大阪のって見たことがないのですが、そうなのですか大阪府の許可証も貼ってあるのですか。市でなく府というのも何か理由がありそうですね。

いずれにせよ、行政が間に入っていたことは初めて知りました。京都の場合はどうだったのでしょうね?行政というよりも、一部の表現のコダワリ様を見ていれば、自治会の介在があったであろうことはほぼ間違いないと考えています。

5月中旬から、勤務地が大阪メインになったため、

更新が出来ておりませんでした。

まったく京都はゼロという訳ではなく、

これからも、京洛をうろつきますのでヨロシクです。

>radionovaさん

今までの経験から、1枚あったら近所も探せ!という教訓があります。

まるで、松茸探しに似ています。

>ゆりかもめさん

大阪の「仁丹町名表示板」の大阪府許可書は面白い物証ですね。

これはあくまでも推測なのですが、

仁丹看板は戦前から設置されていたけれど、

戦後になって、条例?によるものか、

個人の権利?が明確になる社会情勢の中で、

こういう措置がなされたのかな?とも考えたりもするのです。

固定資産税なんかが出来たのも戦後でしょ。

だから、大阪でわずかに残った仁丹看板に、

戦後になって許可証を設置したから、

数が少ないのかな?とも思ったりしています。

町内にある小さな祠や、畑の真ん中の神社なんか、

戦前は、誰の物でもなく、その地域の共有の財産であったとおもいます。

それが戦後になると、これは誰々の物と明確に決めないといけなくなったですよね。

それは、良かったこともあるけれど、

自分の利益さえ確保できれば人はどうでもいい的な意識が、

芽生えた切欠にもなっていますよね。

ところで、現在確認済で770枚ですか。

すごいですね。

>shimo-chanさん

京間モジュールで看板は製作されていたっていうの、

面白い推論ですね。

同じ寸法のものを大量に作るときは、

そのサイズに関して必然的な条件があるはずです。

確かに、地方ごとに仁丹町名看板の大きさは異なっていますよね。

京都は特に住所が長いということもあるでしょうが。