CATEGORY:山王祭・日吉大社

2007年04月23日

桃山時代の山王七社神輿

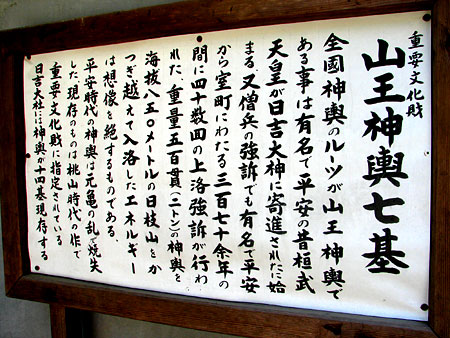

日吉大社境内の神輿収蔵庫に保存されている古い神輿です。

昭和44年頃まで、実際に山王祭で使われていた神輿で、

桃山時代から江戸時代にかけて製作されたものです。

この前の平安期の神輿は、有名な織田信長による叡山焼き討ち(元亀の乱)で焼失しました。

日本史の授業でもお馴染みの僧兵による強訴は、

この神輿を担いで、延暦寺僧兵が朝廷へ強訴に及んだものです。

重厚な神輿の雰囲気が収蔵庫に充満していて、

初めて見たときは、少々威圧感で言葉を失いました。

現在、山王祭に出ている神輿は、これの約半分の重さになっているという話です。

常設で展示されていますので、日吉大社にご参拝の節は、ご鑑賞を是非お勧めします。

■三ノ宮(祭神は鴨玉依姫神荒魂/かもたまよりひめのかみのあらみたま)

■八王子宮(牛尾宮)(祭神は大山咋神荒魂/おおやまくいのかみのあらみたま)

※この二社が、4月12日午の神事で八王子山から急坂を駆け下りてきます。

■樹下宮(祭神は鴨玉依姫神/かもたまよりひめのかみ)

■東本宮(二宮)(祭神は大山咋神/おおやまくいのかみ)※地主神

■西本宮(山王七社の筆頭:大宮)(祭神は大己貴神/おおなむちのかみ)

■宇佐宮(祭神は田心姫神/たごりひめのかみ)

■白山宮(祭神は菊理姫神/くくりひめのかみ)

昭和44年頃まで、実際に山王祭で使われていた神輿で、

桃山時代から江戸時代にかけて製作されたものです。

この前の平安期の神輿は、有名な織田信長による叡山焼き討ち(元亀の乱)で焼失しました。

日本史の授業でもお馴染みの僧兵による強訴は、

この神輿を担いで、延暦寺僧兵が朝廷へ強訴に及んだものです。

重厚な神輿の雰囲気が収蔵庫に充満していて、

初めて見たときは、少々威圧感で言葉を失いました。

現在、山王祭に出ている神輿は、これの約半分の重さになっているという話です。

常設で展示されていますので、日吉大社にご参拝の節は、ご鑑賞を是非お勧めします。

■三ノ宮(祭神は鴨玉依姫神荒魂/かもたまよりひめのかみのあらみたま)

■八王子宮(牛尾宮)(祭神は大山咋神荒魂/おおやまくいのかみのあらみたま)

※この二社が、4月12日午の神事で八王子山から急坂を駆け下りてきます。

■樹下宮(祭神は鴨玉依姫神/かもたまよりひめのかみ)

■東本宮(二宮)(祭神は大山咋神/おおやまくいのかみ)※地主神

■西本宮(山王七社の筆頭:大宮)(祭神は大己貴神/おおなむちのかみ)

■宇佐宮(祭神は田心姫神/たごりひめのかみ)

■白山宮(祭神は菊理姫神/くくりひめのかみ)

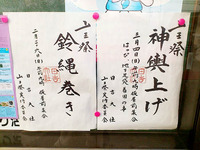

日吉大社・山王祭2012/松明造り・鈴縄巻き・神輿上げ

『日吉山王祭』 山口幸次氏が2011年・写真展開催!

日吉大社・山王祭2011 大松明(鼻松明)造り

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 3月20日

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 肩組

日吉大社・山王祭2011 神輿上げ(お輿上げ)・3月6日

『日吉山王祭』 山口幸次氏が2011年・写真展開催!

日吉大社・山王祭2011 大松明(鼻松明)造り

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 3月20日

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 肩組

日吉大社・山王祭2011 神輿上げ(お輿上げ)・3月6日

って感じに展示されてますよね。

係りの人がいないので仕方ないけど

前面からしか見られないのがちょっと残念。

でもガラス張りだから、

反射で後の景色が映らないように撮るの苦労しました。