CATEGORY:山王祭・日吉大社

2010年03月29日

日吉大社・山王祭2010 直木(なおき)神事 3月27日

3月27日の朝、

大津市苗鹿(のうか)の那波加荒魂神社(なはかあらみたまじんじゃ)で、”直木神事”が行われた。

定刻は10時となっていたが、30分早く那波加荒魂神社に着いたところ、

地元の方と思われる方がおられた。

お話を聞こうと声を掛けさせていただいたところ、

今から山に行くから一緒に行くか、と言っていただき、同行させていただくことができた。

不思議にいつもながら、こういった幸運によく恵まれるのだ。

後で詳しく書いているが、その声を掛けた方は山口さんといい、

なんと、この3月末に日吉山王祭の本を出されるらしい。

地主さんのお家まで、人が一人通るのがやっとの小道を歩きながら、

実は、昔の北国”海”道(ほっこくかいどう:浜大津から湖西をとおり若狭へ通ずる古道)が、

この道筋だったんだと、話していただけたり、ちょっとの間に興味深い話を沢山伺うことができた。

本当に歴史や祭りに造詣の深い方だと思っていたら、

山王祭の本を出されるほどの方だったとは、詳しいはずである。

また一人、面白い方と出会えて貴重な話を聞くことができたのだ。

非常にラッキーである。

山の地主さんのお家に神事にたずさわる方々が、みんな集合した。

9時45分、大榊にする榊を伐りだしに出発した。

苗鹿の集落を抜けて山へと向かう。地元では、その山を榊山と呼んでいる。

榊は植林ではなく、自生していると言う。

次第に、里から山へ。

今年の榊はすでに選抜されていて、その榊の場所まで山を巡り歩く。

榊の前に、やっと辿り着いた。

直木神事が始まった。

祭壇の上には、伐り出しに使われる鉞(まさかり)と釿(ちょうな)が置かれ、お祓いがされる。

いよいよ、”直木(なおき)”に取り掛かる。

すでに散々、”伐採”とか”伐る”とか、書いてしまった後だが、

実は、神事では、死や切るなど、不吉な意味の言葉や文字を避けて、

よき文字やよき詞に置き換えるのだ。

今回の”切る・伐る”も”直す”という詞に置き換えて、

”木を伐る”神事のことを、直木(なおき)神事と呼んでいる。

榊を山から運び出す。

里近くまで降りてきた。

ここで、今度は釿を使い、伐った元の木口を削る。

きれいに三面で削り整えられている。

山を降りる。

地主さんのお家まで帰ってきた。

ここで、榊に紅白の布を巻きつけ枝を絞り込む。

トラックに載せた榊が、那波加荒魂神社の境内に着いた。

本殿前に榊を据えて、直木神事が無事に終了した。

この夕刻、午後6時30分より、真榊神事が行われる。

今度は、ここ那波加荒魂神社より広芝まで、大榊がお渡りになる。

この日、色々と面白いお話をしていただきながら案内していただいた山口さんが、

日吉山王祭の本を出される。

詳細は以下の通りである。山王祭に興味のある方には、是非手に取っていただきたい一冊である。

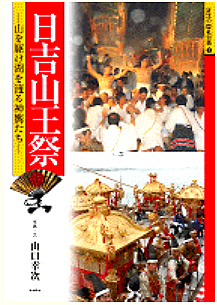

■近江の祭礼行事シリーズ第一弾 発売日:2010年03月30日

「日吉山王祭」 山口 幸次(写真・文) 2400円+税

今まで、写真や文章で書かれたことのない、山王祭の全貌が書かれている。

著者の山口氏は、地元・氏子として長く山王祭に関わり、山王祭を見てこられた。

その現場を知っているからこそ書ける内容が満載の本だ。

駕輿丁や氏子により、口伝でのみ伝えられ残ってきた事物や歴史、

また、技術や言葉など、様々な角度から山王祭を知るには必見の資料となろう。

大津市苗鹿(のうか)の那波加荒魂神社(なはかあらみたまじんじゃ)で、”直木神事”が行われた。

定刻は10時となっていたが、30分早く那波加荒魂神社に着いたところ、

地元の方と思われる方がおられた。

お話を聞こうと声を掛けさせていただいたところ、

今から山に行くから一緒に行くか、と言っていただき、同行させていただくことができた。

不思議にいつもながら、こういった幸運によく恵まれるのだ。

後で詳しく書いているが、その声を掛けた方は山口さんといい、

なんと、この3月末に日吉山王祭の本を出されるらしい。

地主さんのお家まで、人が一人通るのがやっとの小道を歩きながら、

実は、昔の北国”海”道(ほっこくかいどう:浜大津から湖西をとおり若狭へ通ずる古道)が、

この道筋だったんだと、話していただけたり、ちょっとの間に興味深い話を沢山伺うことができた。

本当に歴史や祭りに造詣の深い方だと思っていたら、

山王祭の本を出されるほどの方だったとは、詳しいはずである。

また一人、面白い方と出会えて貴重な話を聞くことができたのだ。

非常にラッキーである。

山の地主さんのお家に神事にたずさわる方々が、みんな集合した。

9時45分、大榊にする榊を伐りだしに出発した。

苗鹿の集落を抜けて山へと向かう。地元では、その山を榊山と呼んでいる。

榊は植林ではなく、自生していると言う。

次第に、里から山へ。

今年の榊はすでに選抜されていて、その榊の場所まで山を巡り歩く。

榊の前に、やっと辿り着いた。

直木神事が始まった。

祭壇の上には、伐り出しに使われる鉞(まさかり)と釿(ちょうな)が置かれ、お祓いがされる。

いよいよ、”直木(なおき)”に取り掛かる。

すでに散々、”伐採”とか”伐る”とか、書いてしまった後だが、

実は、神事では、死や切るなど、不吉な意味の言葉や文字を避けて、

よき文字やよき詞に置き換えるのだ。

今回の”切る・伐る”も”直す”という詞に置き換えて、

”木を伐る”神事のことを、直木(なおき)神事と呼んでいる。

榊を山から運び出す。

里近くまで降りてきた。

ここで、今度は釿を使い、伐った元の木口を削る。

きれいに三面で削り整えられている。

山を降りる。

地主さんのお家まで帰ってきた。

ここで、榊に紅白の布を巻きつけ枝を絞り込む。

トラックに載せた榊が、那波加荒魂神社の境内に着いた。

本殿前に榊を据えて、直木神事が無事に終了した。

この夕刻、午後6時30分より、真榊神事が行われる。

今度は、ここ那波加荒魂神社より広芝まで、大榊がお渡りになる。

この日、色々と面白いお話をしていただきながら案内していただいた山口さんが、

日吉山王祭の本を出される。

詳細は以下の通りである。山王祭に興味のある方には、是非手に取っていただきたい一冊である。

■近江の祭礼行事シリーズ第一弾 発売日:2010年03月30日

「日吉山王祭」 山口 幸次(写真・文) 2400円+税

今まで、写真や文章で書かれたことのない、山王祭の全貌が書かれている。

著者の山口氏は、地元・氏子として長く山王祭に関わり、山王祭を見てこられた。

その現場を知っているからこそ書ける内容が満載の本だ。

駕輿丁や氏子により、口伝でのみ伝えられ残ってきた事物や歴史、

また、技術や言葉など、様々な角度から山王祭を知るには必見の資料となろう。

日吉大社・山王祭2012/松明造り・鈴縄巻き・神輿上げ

『日吉山王祭』 山口幸次氏が2011年・写真展開催!

日吉大社・山王祭2011 大松明(鼻松明)造り

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 3月20日

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 肩組

日吉大社・山王祭2011 神輿上げ(お輿上げ)・3月6日

『日吉山王祭』 山口幸次氏が2011年・写真展開催!

日吉大社・山王祭2011 大松明(鼻松明)造り

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 3月20日

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 肩組

日吉大社・山王祭2011 神輿上げ(お輿上げ)・3月6日