CATEGORY:山王祭・日吉大社

2011年03月05日

日吉大社・山王祭2011 京都室町「日吉神社」 ~未の御供~

山王祭は、1月下旬から祭りのための準備が始まり、3月1日から4月15日まで、様々な神事・行事が行われる。

4月13日の午後、東本宮・牛尾宮・樹下宮・三宮宮の四基の神輿が居並ぶ宵宮場(大政所)で、

”未の御供献納祭”が執り行われる。

そのあとすぐに、場所を移して、西本宮にても御供が献納される。

この御供を献じるのは、はるか比叡山を越えた京都室町仏光寺・山王町の「日吉神社」町役員の方々である。

日吉神社拝殿の脇に掛かっている、「山王宮」の文字が刻まれた神額。

縦寸法が約4尺、1250mmもあった。

廃仏毀釈・神仏分離以前、江戸期のものだ。

裏面をのぞくと、文化八年辛未春(1811年)の銘を確認することができた。

2011年の今年から、ぴったり200年前のものということである。

この日吉神社は、いわゆる捨山王(すてさんのう)と呼ばれる宮の一つで、

平安末期から室町時代に掛けて頻発した、叡山の神輿を舁いての強訴の置き土産なのだ。

時代は堀河天皇の御代(1087~1107)、

比叡山坂本の日吉社の僧兵たちは、山王神輿を担ぎ出して朝廷へ強訴に及んだ。

山王神輿は、そのまま室町仏光寺辺りにあった森に置き捨てられ、僧兵たちは帰参してしまった。

その折、都に置き去りにされた神輿が宮となった。

その後、この地に山王社の祠が建てられ、篤く祀られることとなった。

いつの頃からか、元宮である日吉大社(山王社)の山王祭へ、御供を献納する慣わしとなった。

「山王宮」の神額の大きさからすると、現在の社殿よりも相当大きな建物があったことが想像される。

おそらく、天明の大火後に再建された社殿に掛けられていたものなのだろうか。

その社殿も、幕末になって、再び、蛤御門の変による”どんどん焼け”で焼失したが、

なんとか、神額だけは被災を免れて、現在にその姿を残すことができたのだろう。

やはり、幾多の戦乱、大火を経ながらも、何百年と絶えることなく祀られ続けてこられた証しを見た思いだ。

御祭神は、大己貴命(大宮)、大山咋命(二宮)、玉依姫命荒魂(三宮)の三座を祀っている。

山王上七社の祭神の内でも、特に、大宮(西本宮)・二宮(東本宮)・聖真子(宇佐宮)は”三聖”と呼び尊ばれ、

それに続いて、八王子(牛尾宮)・客人(白山宮)・十禅師(樹下宮)・三宮(三宮宮)と並ぶ。

いにしえの強訴では、その三聖が持ち出されることはなく、

ほとんどの場合、八王子・十禅師・三宮・客人の四社が舁き出されていた様に見受けられる。

ここ日吉神社の三座について、大宮・二宮は後年に勧請したとも思われるが、

玉依姫命荒魂(三宮)を、わざわざ御祭神として祀っているのは、

捨てられた神輿が、三宮の神輿であったのではないかと想像させる。

この捨山王といわれる宮の伝承は、京都市内各所でもよく聞かれる。

やはり、平安末期から続いた、叡山大衆による強訴の置き土産である。

祇園社の境内・北東隅に祀られている日吉社も、捨山王の一社と伝えられる。

また、2月24日の記事で上げた、麩屋町通上白山町の白山神社・下白山町の白山宮 も、その一つと呼べるだろう。

最後に、拝殿前に下がった鈴緒の六角に、このような歌が詠まれていたのをご紹介しよう。

ひえがみの もうしこなるらん ういまごは

よみやおとしの こくにうまれし

宵宮落しの刻に生まれた初孫は 日吉の神さんの申し子なんだろう、ということことでしょうか。

初めての孫を迎えることができたお爺さまが、日吉さんの御加護によって無事に授かったことを感謝し、

喜びに満ちあふれた気持ちを詠んでおられる。 まさに、その笑顔が眼に浮かぶ様だ。

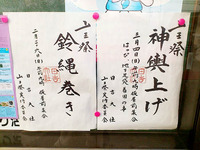

日吉大社・山王祭2012/松明造り・鈴縄巻き・神輿上げ

『日吉山王祭』 山口幸次氏が2011年・写真展開催!

日吉大社・山王祭2011 大松明(鼻松明)造り

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 3月20日

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 肩組

日吉大社・山王祭2011 神輿上げ(お輿上げ)・3月6日

『日吉山王祭』 山口幸次氏が2011年・写真展開催!

日吉大社・山王祭2011 大松明(鼻松明)造り

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 3月20日

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 肩組

日吉大社・山王祭2011 神輿上げ(お輿上げ)・3月6日