CATEGORY:山王祭・日吉大社

2011年03月01日

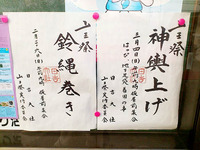

日吉大社・山王祭2011 鈴縄巻き・2月27日

一昨日の27日、八王子山麓の牛尾・三宮両宮の仮屋において、鈴縄巻きが行われた。

毎年、きっちりと巻かれる鈴縄だが、

午ノ神事、宵宮落しと、激しい神輿振りの神事を経たあとでは、

目一杯に張ったのが嘘の様に、ゆらゆらに緩んでしまう。

予定の時間よりも早く着いたところ、仮屋(神輿庫)の扉はすでに開けられていた。

神輿は静かに、鈴縄を巻き直してもらえるのを待っている。

定刻の9時、馬渕宮司、山王祭役員の方々のご挨拶があり、

いよいよ、今年の山王祭も、神輿が姿を現しての行事が始まった。

駕輿丁たちは、左右に分かれて、牛尾宮・三宮宮、両社の神輿に一斉に取り付いた。

鈴縄は完全に解かれて、一から巻きなおされる。

芯に入ったワイヤーに、真っ赤な鈴縄がぐるぐると巻かれていく。

何と呼ぶのだろうか、藁を叩いて柔らかくする木槌の様な道具で、縄を叩き締めてゆく。

神輿に白棒(長柄)を付ける際の縄を締めるのと同じ要領だ。

中部駕輿丁の法被の背に、東本宮(二宮)の御神紋である双葉葵が入っている。

日吉大社の東本宮系の神々は、京都の賀茂社・松尾社と関係が深い。

美しく巻き直った鈴縄の牛尾宮(八王子)の神輿

鈴縄の張りが目に見えてがっちりした三宮宮(三宮)の神輿

これら二基の神輿以外の東本宮・樹下宮の神輿も、鈴縄が巻き直されていた。

やはりこの二基も、宵宮落しでバッタンバッタンと派手に揺さぶられるので、緩みが出るのだ。

それに対して、西本宮系の三社(西本宮・宇佐宮・白山宮)の神輿は、派手な神輿振りを行なう神事はない。

点検を行なうのみで、巻き直しはなかったようである。

「日吉山王祭」の著者である山口幸次氏の話によると、

東本宮系の四基と西本宮系の三基では、神輿の構造が異なっているとのことである。

つまり、西本宮系の神輿で宵宮落しをすれば、神事が終わる頃には神輿は破壊されてしまう。

それ程に、山王祭の東本宮系の神事は、激しい祭の姿を見せる。

さあ、来週末の3月6日は、いよいよ神輿上げ(おこしあげ)である。

牛尾宮・三宮宮の二基の神輿が、八王子山上の奥宮に入る。

途中、参道と御灯道が交わるあたりで一度休憩を取るものの、

あの急坂を人の力だけで舁き上がるのは、叡山を越えて入洛した、いにしえの強訴を彷彿とさせる。

今年も、駕輿丁に加えて、北大津高・比叡山高の野球部が助勢してくれるのだろう。

日吉大社・山王祭2012/松明造り・鈴縄巻き・神輿上げ

『日吉山王祭』 山口幸次氏が2011年・写真展開催!

日吉大社・山王祭2011 大松明(鼻松明)造り

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 3月20日

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 肩組

日吉大社・山王祭2011 神輿上げ(お輿上げ)・3月6日

『日吉山王祭』 山口幸次氏が2011年・写真展開催!

日吉大社・山王祭2011 大松明(鼻松明)造り

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 3月20日

日吉大社・山王祭2011 桟敷組 肩組

日吉大社・山王祭2011 神輿上げ(お輿上げ)・3月6日